これからの季節、マダニの活動が活発に!マダニ感染症にご注意を!|RME介護情報ねっと

これからの季節、マダニの活動が活発に!マダニ感染症にご注意を! (2015-06-16)RME介護情報ねっと最新ニュースコラム

お電話・スマホからもお気軽にご連絡下さい。TEL092-481-1755、24時間365日受付中!お問い合わせはこちらから

HOME > これからの季節、マダニの活動が活発に!マダニ感染症にご注意を!

これからの季節、マダニの活動が活発に!マダニ感染症にご注意を!

| ←前へ | ↑一覧へ | 次へ→ |

2015/06/16

暖かくなり、山のぼりやキャンプなど外に出る機会も多くなってくると思います。

そして活発になるのは害虫も同じようです。

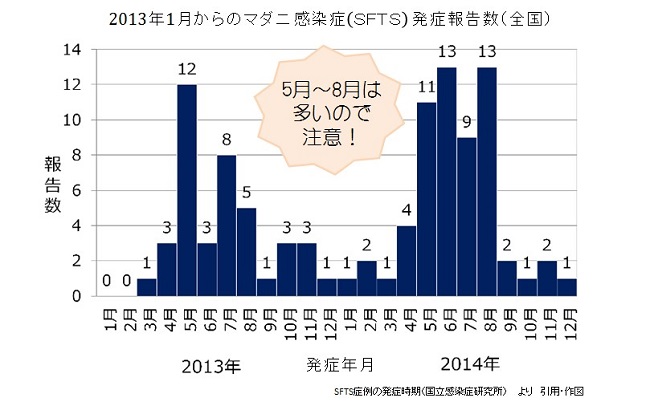

福岡県内では、5月19日、ウイルスを保有するマダニから感染する、重症熱性血小板減少症候群(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome:SFTS)の患者が初めて確認されました。

SFTSの主な感染原因は、ウイルスを保有しているマダニに咬まれることにより感染するとされています。(すべてのマダニがこのウイルスを持っているわけではありません。また、このほかにも、マダニが媒介する感染症には、日本紅斑熱やライム病が知られています。)

■マダニとは

・マダニはマダニ科のダニ類の総称で、食品等に発生するコナダニ類や衣類や寝具に発生するヒョウヒダニ・ツメダニ類など、家庭内に生息するダニとは種類が異なります。

・マダニ類は、比較的大型(吸血前で3ミリメートルから4ミリメートル)のダニで硬い外皮に覆われており、吸血すると10ミリメートルから15ミリメートルになります。(家庭内に生息するダニの多くは、0.5ミリメートル以下です。)

・日本でも全国的に分布しており、主に森林や草地等の屋外に生息していて、市街地でも見られることがあります。

■マダニは1度咬みつくと なかなか取れない!

マダニは皮膚に頭を深く突っ込み、取り除こうとしても、かじりついた頭の部分だけがなかなかとれません。

感染すると6日〜2週間の潜伏期を経て、発熱、消化器症状(食欲低下、嘔気、嘔吐、下痢、腹痛)が多くの症例で認められます。その他にも、頭痛、筋肉痛、意識障害や失語などの神経症状、リンパ節腫脹、皮下出血や下血などの出血症状などが現れます。

■マダニによる感染症を予防するには

・草むらや藪など、マダニが生息する場所に入る場合には、長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴を着用して肌の露出部分を少なくしましょう。

・屋外活動後はマダニに刺されていないかを確認しましょう。

■もしマダニに咬まれたら

万が一、かまれた場合は自分でダニを取らずに皮膚科を受診しましょう。

(無理に引き抜こうとすると、マダニの一部が皮膚内に残ってしまい化膿することがあります。)

・マダニに咬まれた後に、発熱等の症状があった場合は、医療機関を受診しましょう

マダニの活動が活発になるこれからの時期、野山へ出掛ける際は十分に注意しましょう。

| ←前へ | ↑一覧へ | 次へ→ |